70年前のヘラブナ釣りはウドン

ヘラブナ釣りは、大正時代に関西の釣り堀で始まり、その後関東へ移植され、関東では野釣りを中心に広まっていったとされています。

今回紹介する本は昭和23年(1948年)3月1日に発行された後藤福次郎さん著の「ヘラ鮒釣」です。発行は文化建設社、定価25圓。序文は「水郷の帝王」と呼ばれた土肥 伸さんです。

後藤福次郎さんは、昭和25年に創設され、その後のヘラブナ釣りに大きな影響を与えた「日本へら鮒釣研究会」(日研)の初代会長を務めました。

そのあたりの経緯については、「日研の歴史」に詳しく紹介されています。

「ヘラ鮒釣」の概要

まず驚かされるのが、日本中が焼け野原になった昭和20年8月の終戦から、わずか2年半後の時期に発行された事です。

まだまだ戦後の混乱期で、戦地からの復員船も前年まで続いていました。

そんな昭和23年の初めに、ヘラブナ釣りの本が出された事は当時すでにヘラブナ釣りが相当程度には、広まっていたと思われます。

本の大きさは、18cm×10.5cmと現在の新書版とほぼ同じ大きさです。本文のページ数は80ページで、それに表紙と裏表紙が付いています。

ヘラブナはよく日本初のゲームフイッシュという言い方をされますが、もともとはタンパク源の確保として、各地に放流されたものです。

今では想像もつかない事ですが、この「ヘラ鮒釣」が発行された頃には大正時代にアメリカから移入されたウシガエルの養殖が農家で盛んに行われていました。缶詰にしてアメリカに輸出、貴重な外貨を稼せぐためです。

食糧の確保というのは、今の日本では考えられないほど大変だったのです。

土肥伸さんの序文にも「栄養補給の點を考え・・・」と書かれています。

土肥伸さん自身も、よくヘラブナを釣っては食用として売ったりもしていたようです。タイなどが手に入らないので、形が似ているヘラブナは喜ばれたそうです。

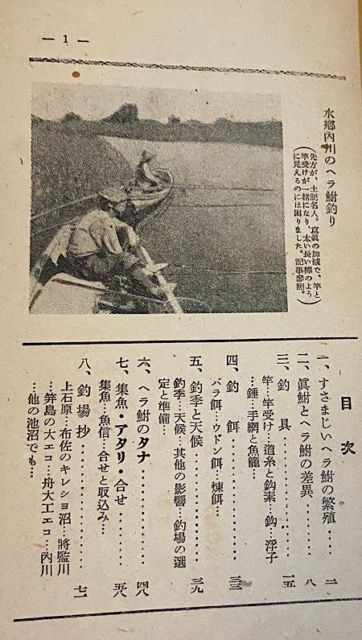

「ヘラ鮒釣」の目次の写真

目次の上には、当時のヘラブナ釣りの様子がよくわかる写真が掲載されています。

「水郷内川のヘラ鮒釣り」と写真の説明が書かれています。当然、70年以上前のヘラブナ釣りなのですが、基本的なスタイルは今と変わりません。

竿掛けを使い玉網を準備しているのが、よくわかります。舟は水竿で止められていて横止めで使っています。

多摩川でのヘラブナ釣り

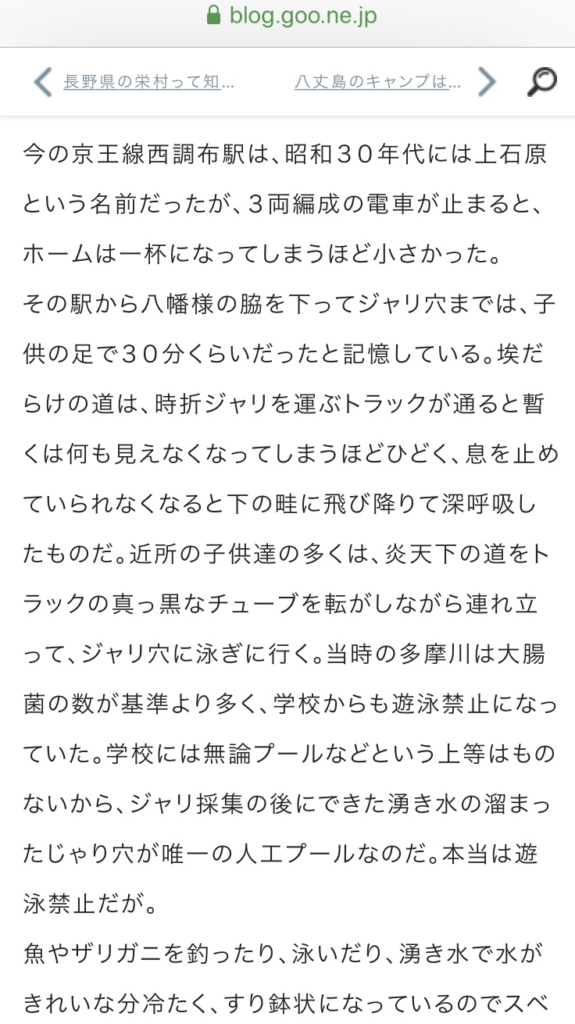

釣り場の紹介がいくつかありますが、その中で目次の「釣り場抄」に最初に載っているのが「上石原」です。

「上石原」は、その頃戦後の復興で必要な砂利を採取した多摩川にあった砂利穴の事です。

砂利穴と言っても、とんでもなく大きく今の京王相模原線の元となった砂利運搬線が調布から現在の京王多摩川あたりまで敷設され、採取された砂利が運ばれていました。

実際に、当時「上石原の砂利穴」があった辺りに行って昭和8年生まれのお婆さんに聞いてみたところ、幅が30mから50m、長さが500mから600mもある大きさで水は澄み冷たく「毎年ようけ子どもが亡くなった」と言っていました。

周辺にも同じような砂利穴がいくつかあったようです。

ネットでも調べてみると、1件だけ実際に砂利穴を見た事が書かれているgooブログを見つけました。ただ、2008年から更新されて無いようなので消えてしまうともったいないのでリンクと一緒にスクリーンショットも貼っておきます。

エサはウドン

現在の多摩川でもヘラブナは釣れますが、そう多くの釣果は望めません。それに、水深の深いところが少ないのでヘラブナを狙って宙を釣る事自体がかなり難しい事です。

ところが砂利穴は5-6mも水深があるので、この釣行記も水深が4mほどのところを1.2mほどのタナから打ち始めています。

目次のエサの項を読むと、ウドンエサに一番多くページが割かれています。

バラエサや練餌もありますが、ウドンエサが中心なのです。現在の多摩川で、ウドンでヘラブナ釣りをする人はほとんどいないと思われるので、当時のヘラブナの魚影の濃さが想像できます。

土肥伸さんはもともと関西でヘラブナ釣りをしていて、その後佐原水郷に魅せられてこちらに移住して来た方です。

ですから、後藤さんも土肥さんの影響を強く受け、ウドンでのヘラブナ釣りが得意だったのではないでしょうか。

ヘラブナ用語

釣り方やエサだけではなく、使う用語もある程度現在でも通じる表現になっているのにも驚きました。

アタリを表現するのに「ムズムズ」や「ツン」「消し込む」が出てきます。

やはり昔のヘラブナもツンとウキを動かし、釣り人が今も同じ表現をしているのですね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません